撸撸射百度影音 撸撸射百度影音

撸撸射百度影音

【学术档案】

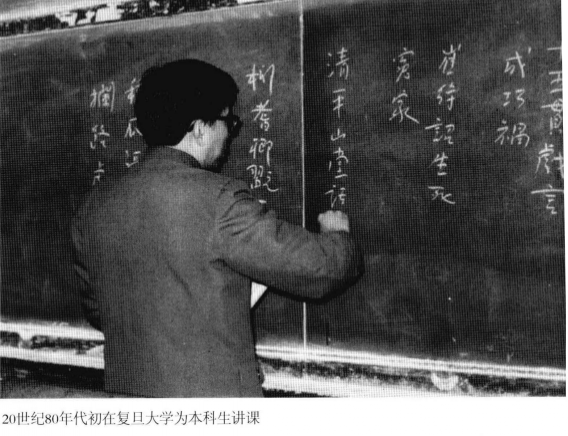

章培恒(1934―2011),文史学家,浙江绍兴东说念主。1954年毕业于复旦大学汉文系,1980年进步诠释。曾任复旦大学汉文系主任、中国古代文体商酌中心主任、古籍整理商酌所长处。1984年由国度东说念主事部授予“有特出孝敬的中后生大众”称呼,1996年由学校授予“特出诠释”。历久从事中国古代文体商酌,兼治当代文体,曾主理“中国文体通史”的撰写,并与陈想和诠释等共同创建新的二级学科“中国文体古今演变”。主要文章有《洪昇年谱》《献疑集》《不京不海集》等;与骆玉明诠释共同主编《中国文体史》《中国文体史新著》。

学汉文的东说念主,对文史学家章培恒的《中国文体史》与《中国文体史新著》一定不会生分。同类的文体史课本不少,要是要提名一个“最具个性奖”,那章培恒的版块一定是榜上有名的。他的文体史著述在问世时就被学界誉为“震天动地”之作,并被公认为一个有想想的学问体系——以“文体的跳跃乃是与东说念主性的发展同步的”为脚迹,总结文体自身,勾画出一部民族追求解放、解放的心灵史,也回答了阿谁他探索一世的表面命题:若何买通中国文体的古今演变。

因为诉诸“东说念主性”,章培恒笔下的文体史老是栩栩欲活,和他所防备的文体不雅念一样,生涯中的他亦然一个典型的秉性中东说念主。章培恒1934年降生于浙江绍兴,和他珍视的鲁迅先生同乡。他性格里的许多特色——憨直、浮滑、执着、清脆,也似乎都能从这座历史名城的底蕴中找到泉源。“先生以为从事东说念主文科学尤其是文体的东说念主,不可是冷飕飕的,一定要有感情。是以他越过强调感情,敌视无为的烦文缛礼。他以为文体要有小儿之心,文体到临了照旧要阐发东说念主自身,是以他喜欢北宋词,喜欢鲁迅、李白那种有血性的秉性中东说念主。”章培恒的学生、复旦大学古籍所诠释陈正宏这样说。

用最有禀赋的智商,作念最塌实的商酌

章培恒是荣幸的,1952年,底本就读于私立学校的他因院系和洽参预复旦汉文系,恰巧赶上了汉文系名师聚首的“黄金期间”。那时,教当代文体的有贾植芳先生,教古代文体有朱东润、蒋天枢等先生。章培恒在巨匠们的余荫下成长,三位淳厚各具特色的治学局面和学术品格,都在他其后的治学说念路上留住了真切的印章——贾先生所代表的“五四”新文体传统和对马克想主义表面的喜欢,带给他当代学问分子的视线;朱先生带给他最大的启发,是作念学问一定要有零丁想考的精神,不迷信泰斗,同期要“勇猛怀疑,预防求证”;而蒋先生所代表的国粹传统,则奠定了他塌实的学术基本功。

关联词,章培恒的求知之路也充满凹凸。尽管其后他以古代文体商酌著称,但他领先的学术兴味却是在当代文体——早在高中时,章培恒就读过大批鲁迅的作品,大学期间在贾先生的影响下,更是对当代文体和文体表面产生极大兴味。1954年,从汉文系毕业后的章培恒留校任职,担任汉文系党支部通知,谁知一年后受到“胡风事件”遭灾,被调去藏书楼使命,当代文体的商酌也只可“忍痛割爱”。对年青的章培恒来说,这场出人意料的打击额外千里重,所幸,庆幸很快给他开了另一扇窗——1956年,汉文系再即将他调回,分拨给蒋天枢先生当助教,并由蒋先生携带从事古典文体商酌。

在蒋先生的引导下,章培恒转变的不单是是学业的标的,更是作念学问的局面。蒋天枢是陈寅恪先生的入室弟子,他弥远对持淳厚的学术旅途,治学严谨,对曲学阿世的步履忍无可忍。章培恒曾说,正是这样的蒋先生,转变了他原先作念学问“眼妙手低”的“手低”情景——领先,他给我方拟定的商酌策划是花五年期间把从先秦到清代的文体名著读一遍,但蒋先生却率直地对他说,“你这样学法,一辈子都学不出东西来”,学中国古代文体必须先打好历史与言语笔墨这两方面的基础。于是,章培恒从读《说文》《尔雅》《通鉴》、校点《四史》开动,一部一部、一字一板地咀嚼,同期又日常涉猎目次、版块、校勘学方面文章。治学历程是常东说念主难以假想的贫乏,但正是这样的“笨功夫”,确立了其后阿谁学问深厚、以实证商酌知名的章培恒。

进行实证商酌的初次尝试,是章培恒从1957年开动撰写的《洪昇年谱》,这亦然他文体史商酌的动身点。聘请洪昇手脚年谱的商酌对象是颇需要勇气的,尽管他是清初两大戏曲家之一,但对于他生平事业的贵府极为荒僻。为了填补文体史商酌的这片空缺,章培恒简直是从零开动,在上海遍查了干系史料后,又自掏腰包“北上南下”,先赴洪昇生涯过的杭州查阅干系文件,掌捏了洪昇佚作等新材料;又赴南京、北京,查阅洪昇作品集……先后查阅了四百多种文集及干系贵府,经过大批的史料爬梳、验证使命,终于在1962年完周至书。1979年,这部书稿在尘封了17年后曾经问世,便在学界引起紧要反响,被誉为“搜罗宏富、遴选谨严、订正细巧、论证有据”。

学术处女作《洪昇年谱》的问世一举奠定了章培恒的学术地位,关联词,这只是他多年来繁重莳植所透露的“冰山一角”——继《洪昇年谱》以后,章培恒还作念了大批宽裕开荒好奇的实证性商酌,如《辨奸论》非邵伯温伪作,对于屈原和李白身世的验证,还有大批对于《聊斋志异》《西纪行》《三国演义》《水浒》等演义版块和作者的验证,这些文章后被收录在《献疑集》《不京不海集》等论文集聚。翻阅这些文章不难发现,每篇都是从疑窦动手,“莫得一篇是见风使舵的”,而他所提议的意见,简直都是“向被公认的视力挑战”,然后通过对史料的三军覆灭和严实的论证作念到自作掩。

“章先生一直是用最有禀赋的智商,作念最塌实的商酌。”这是他留给学生们的一致印象。据陈正宏回忆,他年青时曾参与撰写章先生主编的《中国禁书大不雅》,“天然是肤浅读物,但章先生照旧以考据的学术格调来条款,比如有的方位我写了‘某某笑着说’,先生会让我从史料中找出凭据,要是有‘笑曰’就不错保留,要是莫得,那就删掉。这对那时的我冲击很大。”其后他随着章先生编文体史新著,在撰写“袁枚”一章时,本来他以为袁枚除了著名的“性灵说”,莫得新的东西,“但先生让我不要过早下定论,而是先去藏书楼找贵府,还竟然翻出了一些新的材料。这即是他修文体史的格调,不是说立了一个不雅点,然后把现存的已经熟习的材料组织起来,而是把文件订正的使命先作念实,事实上他花了很大功夫再行整理这些材料。”章培恒的治学格调,从上述细节中可见一斑。

撸撸射百度影音

撸撸射百度影音

想想者的学问:以“东说念主性”修文体史

一般认为,微不雅而琐碎的史料验证,可能会就义宏不雅视线下的价值判断。但在章培恒的学生、复旦大学古籍所长处陈广宏看来,章先生的实证商酌却恰恰相背:“他所入辖下手开展的个案商酌,大多被置于对中国文体总体发展历程及内在磋磨的不雅照下,也即是说,商酌的指标不仅是为了收复个别的历史事实,用他我方的话说,是但愿在古代文件商酌的基础上阐述中国古代文体发展的标的。他的文体史著述,也因而被认为是一种有想想的学问体系,这已成为学术界的定评。”

也正因为如斯,天然章培恒的商酌涉猎干系日常,上首先秦,下迄近当代,但不难发现,这些商酌背后浸透着一样坚定的当代顺心与价值判断——那即是他将五四新文体所追求的东说念主性解放精神,以及马克想主义的东说念主本主义分解起来,手脚他注目古代文体演进的标尺。一个典型的例子即是他对于魏晋南北朝文体的评价,他认为从“竹林七贤”到陶潜、谢灵运等的作品中都可看到“尊重个性的条款或愿望”。在他看来,“文体的创作者首先不是为了开心社会的需要——政事、教育的需要,而是为了开心我方,获取心灵上的快感”。正是在这样的表面关照下,章培恒在一系列进军个案商酌的基础上,萌生了以东说念主性的发展为主轴,重构中国文体史的愿望。

《中国文体史》的编写、更动是章培恒晚年倾主要元气心灵所从事的使命。1996年,三卷本《中国文体史》问世,因以马克想主义东说念主性不雅为携带,提议“文体的跳跃乃是与东说念主性的发展同步的”,被学界誉为“震天动地”之作。但章培恒却并不悦足,因为全书仍以朝代为分期,不利于突显文体演变自身的规则。经过三想尔后行之后,他决定重写《中国文体史》。这在那时引起山地风云,各式责难纷至杳来,认为这样快重出是为了捞钱。《新著》的撰写历程自身更是一波又起——1999年,章培恒被查出患了癌症,他重修《中国文体史》的好多使命都是在病房里进行的,偶然边打点滴边与包袱剪辑盘考若何修改。要是说《中国文体史》是一部章培恒的“主编之作”,那么《新著》算得上是一部他的“著述”,在170万字的执行中,至少有120万字由他撰写(独撰或合撰并定稿)。全书罗致了焕然一新的文体分期局面,将先秦至1900年的中国文体分为上古文体、中叶文体、晚世文体三个阶段,正如有学者指出的,“这就透澈转变了将文体史的描写依附于朝代史、政事史的情景,特出了文体本位意志和文体史内在的发展与演变规则。”

章培恒的学生、复旦大学古籍所特聘讲座诠释陈建华认为,与同类的中国文体史比拟,章先生的文章无疑是最富个性的。“在他眼里,文体史的作用是有马克想所说的‘改造世界’的功能。他的文体史写稿有现实的针对性,他认为清醒文体作品,非论是古代照旧当代文体,尺度都是能否打动东说念主,不可使我方或是别东说念主感动的作品,都是莫得价值的。是以,他写文体史的方针很明确,即是文体若何总结它自身,强调什么是文体的实在价值。况且,他反对把文体中东说念主性的价值看作齐备是西方传入的,他认为在中国越过是元明以来的肤浅文体里,已经有了对东说念主性解放的追求,尤其是在阐发女性和爱情方面,如《西厢记》;而到了当代,因为中西文化的相易,使得底本植根于中国文体中的这一传统,得到进一步强化。这样一部文体史,是能和世界文体实在接轨的。”陈建华这样说。

在章培恒看来,中国文体史中的东说念主性之旅颠簸转折,但对解放、解放的渴慕与践诺却弥远按捺——他想证明的是,当代文体与古代文体的传统从未断裂,当代文体正是古代文体发展的势必戒指,即使莫得西方的冲击,中国东说念主我方的文体也大约一步步发展。事实上,这种“古今分解”的文体全体不雅念是章培恒一直以来所敕令的。正如陈建华所说,很万古期以来,当代文体与古代文体两门学科老是各行其是,但先生主张文体史家应当破除学科机制的局限而拓荒一种古今通不雅——商酌古代文体的应当更关注文体作品在历史流传中的情面感受,从而相识到什么是文体长流中实在有人命力的东西;商酌当代文体的应当对文体传统具有宽裕的素质与敏锐,不要把当代文体看作是齐备采纳了外来文化的居品。正是在章培恒的倡导上,古今文体的演变在今天已经不是一个问题,而是习以为常的不雅念;亦然因为他,古籍所当今多了一个新的学科标的:中国文体古今演变。

酣醉武侠演义,为东说念主也有侠气

提议“古今分解”的文体全体不雅,很猛进度上亦然源于章培恒弥远不朽的当代文体情结,在这少量上,他受到了贾植芳先生很大的影响。曾经有东说念主说,在中国古代文体商酌边界里,他的“功夫”是“不正统”的,好比武侠演义的反派武功。章培恒却恢复说,这个“不正统”实在是他很喜欢的,也正是从贾先生的局面和旅途里学到的。事实上,非论是手脚文体风趣照旧学术商酌对象,当代文体从未淡出过章培恒的视线——他曾经撰文天长地久地捍卫鲁迅传统;他也老是能以独有的眼神超前研判一些新的文化表象,一个典型的例子即是他对武侠演义的商酌。

章培恒对武侠演义的酣醉,在学术界广为东说念主知。日常生涯里,他频频寄情于武侠演义,甚而我方曾经萌生出想创作一部武侠演义的想法。对他来说,武侠演义不错是业余的消遣,也不错是严肃的商酌对象——上世纪80年代以后,随着“武侠热”“金庸热”在中国飞腾,他撰写过多篇论文,为武侠演义这一历久以来“之堂之堂”的非主流文体创作“正名”,并认为它代表着中国民众文化的发展标的。在所有武侠作者里,章培恒最防备金庸,发表于1988年的万字长文《金庸武侠演义与姚雪垠的〈李自成〉》,确定金庸的文体确立高于获首届茅盾文体奖的作品,他以为金庸作品灵活顺眼,“还能于消遣之中给东说念主某种故意的启录,因而不失为上乘之作”。在那时,尽管金庸的作品在坊间风靡一时,但在学院派的眼里,却“照旧不入流的东西”。这样勇于逆着主流“气壮理直”的章培恒,也很像他所喜欢的武侠演义里那些反叛传统、特立独行的侠客。

在好多东说念主看来,章培恒的身上也有一种“古说念热肠的侠义情愫”,非论对师长、对同辈、对学生,他都很重“江湖义气”。据复旦大学汉文系诠释应必诚回忆,章培恒轻财好义,越过有奉献精神。上世纪80年代初,他曾去日本访学一年,归国后他把在日任教讲课的工资,裁撤在日生涯开支和上交学校的之外,所有剩余的一部分买了史籍,送给系里的史籍贵府室;一部分买了雪柜等大件,送给蒋天枢先生和系里其他淳厚和共事。淳厚们退休工资低,他尽我方所能千方百计匡助他们,或为他们安排一个符合年齿的使命,或黝黑救援他们,让他们能安度晚年。学生经济上有艰巨,他谈判要是凯旋给钱,对方不好采纳,就佯称出书社有稿子要抄,以稿酬的形态援手他……访佛的故事不堪罗列。

“被先生追问得满身大汗”,学生都牢记他的严和爱

对于我方的学生,章培恒是既严格又细密。他的“严”是出了名的,“每次咱们上课或者和先生盘考问题,不可歪邪说‘我以为’,一切不雅点都必须有根有据。你以为一个问题已经弄显明了,可经不起他的追问,频频会被追问得满头大汗,一堂课下来,连背上的穿着都湿透了。”章培恒的学生、复旦大学古籍所郑利华诠释曾这样说。但同期,他对学生忘我的扶携和细密,更是让学生们水流花落。“‘让学生打工,淳厚拿经费’,这在章先生那儿是不可能的。相背,他是通过样式来培养学生。编撰《全明诗》时,所有的标点句读他全部我方先整理一遍,然后再分拨给咱们。这样作念很慢,反而增多了他的使命量,但他一贯如斯。”陈正宏还牢记,昔时他与章先生一同编写《中国粹术名著纲领·文体卷》,那时他在学界初出茅屋,为了更好地设立年青东说念主,书稿排印前夜,先生专程赶到出书社,提议让学生签字在前。

在对学生的辅导中,章培恒一直强调商酌中国文体史,实证商酌和表面关照都统筹兼顾。“一方面,复旧蒋先生的传统,他在咱们初学时的第一课,就让咱们读线装本《史记》原著,为《史记》断句,标注标点。另一方面,在贾植芳先生的影响下,他格外喜欢表面。章先生是老党员,越过防备马克想主义。咱们进来读古籍整理专科时,有‘专科基础表面’这门课,当今我也在上,我上的是古文件概论。但章先生昔时不是,他教咱们读马克想的原著。和今天的政事课也不同,他读马克想是像传统的读经一样,一句一句地读,然后带着咱们盘考。”陈正宏就这样说。

在教学践诺上,章培恒还有诸多首创:为了饱读动学文体的学生分解“古今中外”,扩大商酌视线,他曾与外文系夏仲翼诠释同台讲课,把中外文体互作参照系,如“古希腊罗马有长篇叙事诗,中国古代文体为何莫得?”即是他们一王人讲课的题目。为了辅导学生零丁想考,上课时,章培恒并不按着课本讲,而是在叙述具体作者作品时,抛出一个又一个学界存疑的问题,并告诉学生不要尽信课本。他的绍兴口音并不好懂,但照旧能把没趣的学问讲得灵活好奇,他的课老是观者云集,连走廊里也挤满了东说念主。

但最令学生们颠簸的,照旧章培恒对学问的执着,和他近乎圆善主义的求真精神——纵不雅章培恒的一世,他的学术说念路是极不屈坦的,早年受遭殃于政事,晚年又疾病缠身,而他最进军的学术效用,正是他拖着病体,以惊东说念主的顽强完成的——哪怕《中国文体史》已经让他“功成名就”,但他照旧本着求竟然精神,勇于谈论我方、接续挑战我方,为后东说念主留住一部尽可能圆善的作品;访佛的例子还有剪辑《不京不海集》,从章培恒拿到这本论文集的校样到稳当出书,履历了长达10多年,这漫长的时光,是他根据新材料和新想考,对之前论文精雕细琢的接续打磨。直到人命的临了,章培恒照旧依然为学术而起劲着,带着治疗装配,揣着病院证明,奔赴世界各地参加会议和步履,他聘请收拢有限的人命,尽可能多地为后东说念主留住些他莳植过的行踪……

谈及淳厚的治学精神,学生们都一辞同轨地预料了一句话:“追求说念理,磨杵作针;纵罹困厄,毋变初志。”这是章培恒曾写给1979级毕业生的题词,也正是他一世的自我写真。

部分像片选自《不京不海集》

作者:文讲述记者 陈瑜